1k HOPES – www.1khopes.org – ist ein Projekt des Südtiroler Biologen, Wanderführers, Umweltaktivisten und Bloggers Michael Steinwandter. Gemeinsam mit seiner Familie strebt er ein nachhaltiges Leben an und will andere in der Region und der Welt dazu inspirieren.

Im Interview mit Ötzi Strom spricht Michael Steinwandter über Nachhaltigkeit im Alltag, aktiven Umweltschutz und Perspektiven für einen ökologischen und ökonomischen Wandel.

Ötzi Strom: Was bedeutet für dich Nachhaltigkeit und wie zeigt sich diese in deinem Alltag?

Michael Steinwandter: Nachhaltigkeit ist für mich die Art und Weise, so zu leben und zu arbeiten, dass man jetzt und der Zukunft fair gegenüber der Natur, den Mitmenschen und dem Klima ist. Im Alltag versuche ich mit meiner Familie so viel wie möglich davon umzusetzen, was natürlich nicht immer einfach und möglich ist. Zum Beispiel verzichten wir auf das Auto, soweit es geht, und gehen zu Fuß oder nehmen das Fahrrad. Unseren Wohnort am Ritten haben wir genau deshalb ausgewählt, da wir von dort aus die meisten Strecken mit der Seilbahn, dem Rittner Bahnl und zu Fuß zurücklegen können. Weiters kaufen wir die meisten Produkte in Bio-Qualität, bevorzugen lokale und regionale Produkte, kochen vegetarisch und oft vegan, und versuchen unseren Verbrauch an Verpackungen zu reduzieren. Viele technische Gegenstände kaufen wir gebraucht und upcyclen ständig Dinge vom Recyclinghof. Wir haben das Glück in einer modernen Wohnung zu wohnen, wo die Wärme und das Warmwasser mit Strom produziert wird. Wir beziehen 100% Ökostrom durch Ötzi Strom, und produzieren einen kleinen Teil zusätzlich durch unsere 400W PV-Anlage am Balkon.

Ötzi Strom: Warum hast du dich für Ötzi Strom entschieden?

Michael Steinwandter: Ich war mit meinen früheren Stromanbietern unzufrieden, da ich zwar anscheinend Öko-Strom bezog, dieser in der Strommix-Tabelle aber nur ein Drittel ausmachte, und sogar mit jedem Jahr zurückging, während fossile und nukleare Energiequellen zunahmen! Als neugieriger und kritischer Mensch habe ich nachgefragt und wurde stets mit vagen Erklärungen abgewimmelt. Das Ganze klang also stark nach „Greenwashing“. Bei Ötzi Strom fühle ich mich seit dem ersten Tag „dazugehörig“, die Infos per Newsletter und den Sozialen Medien sind für mich immer sehr informativ. Als Kunde fühlt sich die Philosophie hinter Ötzi Strom eben sehr authentisch und transparent an. Und natürlich war mir auch wichtig, dass mein Strom zu 100% aus regionalen erneuerbaren Quellen kommt, und da bin ich bei Ötzi Strom genau richtig

Ötzi Strom: Wie wird die Welt für dich aus sozio-ökonomischer und umwelt-technischer Sicht im Jahr 2050 aussehen?

Michael Steinwandter: 2050 und auch 2030 markieren für unsere Zivilisation sehr wichtige Meilensteine, denn bis 2050 sollten wir klimaneutral sein, um eine Klimakatastrophe bestmöglich abzuwenden. Auch wenn diese Meilensteine noch weit weg erscheinen, haben wir es versäumt, viel früher zu agieren und somit einen sanften Anpassungsprozess verschlafen. Nun „muss“ der Wandel schnell kommen, denn unser Klimasystem ist sehr träge: Auch wenn wir ab morgen klimaneutral wären, würden die Erderwärmung und die daraus folgenden Wetterextreme noch 20 bis 30 Jahre nachwirken. Ich habe die Hoffnung, dass es – aus welchen Grund auch immer – in den Köpfen der Menschen, vor allem der Entscheidungsträger:innen, endlich „klick“ macht, und sie die Weichen für einen Wandel stellen. Diesen „Klick“ muss es auch noch hinsichtlich der Anerkennung der Leistungen machen, welche die Natur für uns tagtäglich bereitstellt. Und vermutlich könnte uns noch ein gewaltiger technischer Fortschritt aus der Patsche helfen. Aber, auch wenn ich technisch sehr interessiert bin, würde ich mich darauf nicht verlassen. Wenn wir es also schaffen würden, einen sozio-ökologischen Wandel in Gesellschaft, Natur und Technik zu erreichen, dann sehe ich für 2050 eine Welt, wo es sehr vielen gut geht und nicht nur einzelnen. Gewünscht ist eine Welt, in der Gesellschaft, Wirtschaft und Natur miteinander und nebeneinander friedlich existieren und voneinander profitieren können. Wenn wir es nicht schaffen, wird es in 2050 – so meine Befürchtung – nicht sehr freundlich aussehen.

Ötzi Strom: Du bist ja auch Vater – was für eine Welt/Umwelt wünschst du dir für deine Kinder?

Michael Steinwandter: Wenn man heute Zeitungen und Nachrichtendienste liest, könnte man glauben, die Welt steht kurz vor dem Untergang. Es ist mir aber auch bewusst, dass einige Medien dieses Bild oft gezielt hervorheben, da es mehr Emotionen auslöst als positive News. Deshalb konzentriere ich mich vorwiegend auf „Good News“ und dabei zeigt sich, dass nicht alle Menschen böse und zerstörerisch sind, und gierig und egoistisch agieren. Das faire und sozio-ökologische Weltbild für 2050, das ich vorher erwähnt habe, ist also durchaus möglich und wird von vielen kreativen und mutigen Köpfen vorangetrieben. In unserer großen Welt gibt es also viel Empathie, Mitgefühl und den Willen mit der Natur und nicht gegen sie zu leben. Genau diese Welt wünsche ich mir für meine Kinder und auch für alle Menschen. Eine Welt, wo alle fair miteinander leben, sich respektieren, und wo wir uns als Teil der Natur, als Quelle des Lebens sehen und verstehen, nicht als ihr Bezwinger. Das klingt natürlich romantisch und utopisch, aber so sind wir Umweltaktivisten halt: Wir geben die Hoffnung niemals auf und engagieren uns dafür, diesem Weltbild näher zu kommen, wenn auch in sehr kleinen Schritten.

Ötzi Strom: Was erwartest du dir von Ötzi Strom in den nächsten fünf Jahren?

Michael Steinwandter: Ötzi Strom wirkt für mich nicht wie ein klassischer Stromanbieter, sondern wie eine progressive Gemeinschaft, die, neben der Verbreitung von Öko-Strom, ihre Mitglieder für den sozio-ökologischen Wandel begeistern will. Ötzi Strom spricht kontinuierlich spannende Themen an, wie Energiegenossenschaften, Balkonkraftwerke oder E-Mobilität. Deshalb ist es für mich schwer zu sagen, was ich von Ötzi Strom erwarte, da ich schon jetzt ständig überrascht werde. In den nächsten fünf Jahren wünsche ich mir, dass Ötzi Strom weiter wächst und die Energiewende in Südtirol vorantreibt. Zudem sollte Ötzi Strom verstärkt die Industrie und die Wirtschaft versorgen, da diese oft noch „schmutzigen Strom“ beziehen.

Ötzi Strom: Mit 1k HOPES hast du deine eigene Umweltschutzorganisation gegründet. Erzähl uns bitte mehr darüber.

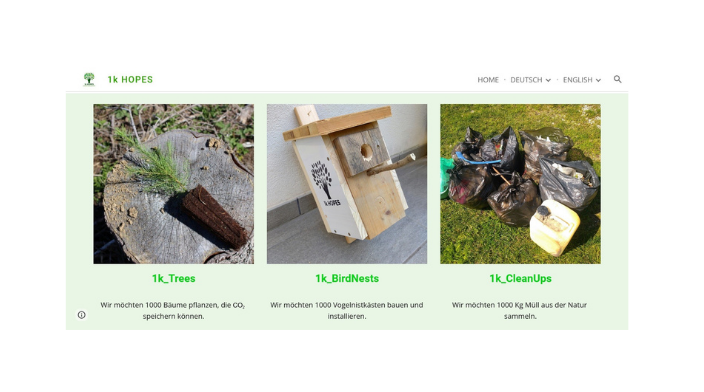

Michael Steinwandter: Die Idee hinter 1k HOPES ist, meinen persönlichen Aktionsradius außerhalb meiner Familie zu vergrößern. Ich habe das Projekt Ende 2020 vorwiegend aus einem gewissen Frust gegründet, da ich überall viel Diskussion, aber auch viel Untätigkeit sah. 1k HOPES nimmt, unter anderem, die selbstlose Philosophie von Ecosia, der grünen Internetsuchmaschine, als Vorbild, und treibt Aktionen in Form von „1000 Hoffnungsschimmern“ voran, die den sozio-ökologischen Wandel unterstützen sollen. Zum Beispiel pflanzen wir Bäume und stellen Vogelnistkästen auf, spenden für Klimaschutz- und Umweltprojekte und nehmen an Klimastreiks teil oder sammeln Kleiderspenden. Neue Aktionen kommen ständig dazu! Zurzeit bin ich mit 1k HOPES aktiv bei ClimateAction.BZ beteiligt und somit Teil der jungen und motivierten Südtiroler Klimaschutzbewegung.